打开尘封的记忆,寻找往日的岁月

讲述老故事,缅怀老人

诉说旧情

申花球迷中流传着一句话:只有申花才能代表上海。

仔细一看,这句话既对又错。

为什么是对的呢?那是因为申花确实是职业体系下老上海队的血统延续。这是一段有谱系的历史,永远不会随着时间的推移而改变。

为什么错了?要知道上海足球已经有一百年的历史了。即便是职业体系下的上海队也已经存在了40多年,而申花队也只有短短30年的时间。代表上海队怎么能夸口呢?而且,如今申花的风格已经不一样了。

不管怎样,今天我就带大家回顾一下上海足球的百年历史。

如果有什么不对的地方,请指正。

一、现代国内足球的起源

早在清末,上海就已是外国人的聚居地。当时,足球运动还仅限于外国人。直到1895年,圣约翰学院(华东政法大学)才组建了中国第一支足球队,其中包括上海第一位国际球员冯建伟。

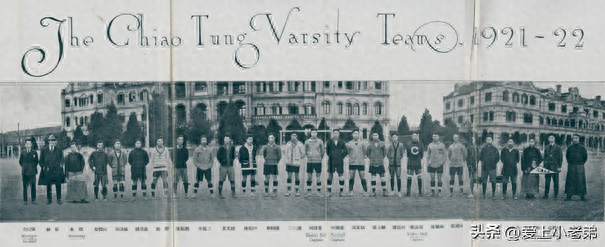

1922年交通大学队

有了领导,上海的学校自然也纷纷效仿。 1901年,南洋公学(交通大学)成立校队。由于学校的重视和学生的高质量,很快就与圣约翰学院并驾齐驱。

1913年,华东大学体育总会成立,由八所学校组成。学校之间的比赛开始,足球运动在上海逐渐流行起来。

1924年,沉思良在上海牵头成立了中国第一个足球组织——中国足球联合会。

上海是中国足球的发源地,这是有道理的。

随后举行了中国足球甲级联赛,第一届只有5支球队参加。但由于发展迅速,参赛队伍数量不得不限制在56支。

1926年,中国队首次获准参加西部足球锦标赛。李慧堂所在的乐群队和乐华队分别夺得西部甲A联赛冠军。

1920、1930年代涌现了李慧堂、戴林静、孙金顺等人,1940年代则出现了张邦伦、何家同等选手。民国时期七届全运会上,上海队获得4次冠军、1次亚军。

然而,随着战火逐渐蔓延至上海,足球自然不可能在那个时代继续下去,直到……

2、新中国成立后快速发展

1、20世纪50年代快速发展

为了参加1951年全国足球大会,上海于11月1日组建了第一支足球队,其中运动员16人,全部是业余球员。

没想到这支球队七场比赛全胜,打进51球不失一球,夺得华东冠军。他们还参加了12月的全国比赛,以6胜1负的成绩获得第二名。

1953年再次夺得华东区冠军,可惜在决赛中距冠军仅一步之遥。

也正是这一年,华东体训班足球队在上海成立。 19名球员开始接受脱产训练,正式从业余转为职业。主教练何家同。

陈毅市长揭牌

同年2月25日,全国青少年足球锦标赛在上海举行。陈毅市长为揭幕战拉开帷幕。最终上海青年队夺得冠军,这也证明了上海的足球基础良好。

1954年10月26日,华东体育训练班更名为华东体育学院运动指导足球队,并代表华东参加全国足球甲级联赛并获得亚军。

当年上海有相关统计,有基层队伍2207支,球员18699人。

1956年,华东体育学院队更名为上海体育学院队,并参加首届中国足球甲级联赛并获得亚军。

1957年,为了不断培养后备人才,上海白队成立。同年,上海体育学院代表队被验收委员会指定参加第六届世界青年联欢节和第三届国际青少年友谊运动会。

1958年,上海体育学院队正式更名为上海队。由于白队的存在,参加甲级联赛时被称为上海红队。朱家政接替何家桐出任教练。

2、一波三折,重回巅峰

建国初期,上海足球成绩不错。然而,1957年两次出国后,一些球员开始精神放松,认为出国之后就差不多完了。结果,他们在1957年和1958年连续两次联赛险些降级(一次是第八,一次是第七)。

何家同

另外,第一届全运会将于1959年举行,从而导致了上述变化。朱家政接任后,开始组织筹备全运会。

上海队首届全运会未能出线,排名第七。

上海队对这个成绩并不满意,于是年底鲍英夫接替朱家政出任主帅,孙金顺担任技术顾问。

包英甫上任后,效果确实很明显。 1960年,上海队反弹,获得联赛第三名。

1961-62年,他们连续两年获得全国足球甲级联赛冠军。

1963年,他们在上海赛区获得第一名,但随后将作客越南,5场比赛取得3胜1平1负。也因为出差的原因,他没有参加随后的联赛比赛。

1964年、1965年获全国足球甲A联赛亚军、第二届全运会亚军。可以说,鲍英福上任以来,上海队一直保持着稳定的战绩。其实力在国内是比较突出的,是国内的一支强队。

然而,转折点出现在1966年……

2. 经历20世纪60年代中后期的风风雨雨

由于上海队实力突出,此次出访伊拉克等西亚其他3个国家,共踢了12场比赛,取得了10胜1平1负的战绩。这也证明了当时的中国足球在亚洲处于顶尖水平,绝非今天的弱水平。 。

鲍英富

此外,鲍英夫教练还创下了将年仅15岁(1951年7月出生)的陈安康提拔至一线队并在联赛注册的纪录。这个纪录至今还没有被打破,估计也很难再被打破了。

联赛原定于5月开赛,但突发事件打乱了计划,一切不得不暂停。

上海足球成为这场大变革的重灾区。上海原有各年龄段5支球队,共120多名教练员和球员。结果,60%的教练被派往工厂“抗高温”,70%的球员被分配。目前只剩下约30名教练和球员。

这种停顿持续了五年。 1970年,剩下的30名人才开始逐步恢复训练。 1971年5月,恢复训练后的首场比赛在虹口举行,对阵刚果人民军足球队。

这场比赛吸引了三万多人,门票一毛钱。电视台进行现场直播。上面提到的陈安康还是一名年轻球员。他不仅首发表现非常出色,最终以6:3获胜。

1972年8月至10月,上海队代表中国出访阿富汗、巴基斯坦等国,16场比赛全部获胜。

1973年,上海队再次获得全国足球甲级联赛亚军,逐渐走出困境。

3、无语的第三场比赛

然而好景不长,上海队突然实行“30-70”政策。

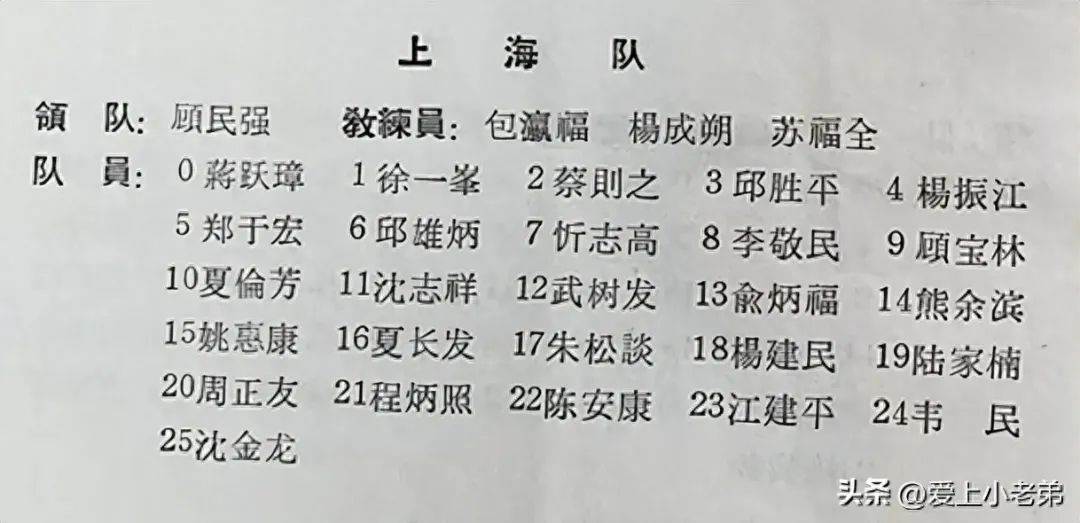

1966年上海队名单

所谓的“30-70”政策强制年轻球员在比赛中占到30%,而不是基于教练的选择。

结果,一些实力无法满足比赛要求的球员不得不继续比赛,而一些年龄较大的球员则无球可踢而退役,这通常不符合足球规则。

1975年第三届全运会,这种趋势更加严重。规定每支球队只允许有6名1952年12月31日之前出生的球员报名参加比赛。年轻球员陈安康一下子变身“老将”。

结果,所有团队都被迫做出重大改变,这实在是没什么可抱怨的。

更何况,三运会期间,上海队还做出了让人哭笑不得的傻事。

那一年,他们小组赛前四轮全部获胜,只需要再赢一场就能出线。这时,上海队突然做了一件让所有人都惊呆的事情——把球队的战术、比赛阵容、优缺点一一列出来,贴在走廊上让大家看。

千古奇事!

由于所有队伍都住在同一栋楼里,大家看到后都一头雾水。上海想做什么?

这很简单。上海团队希望分享成功经验,帮助大家共同进步。再加上他们对排位赛充满信心,完全可以起到榜样作用吧?

前排左一陈安康

对此,我只能说太天真了。典型的象牙塔里的思维和理解简单得可笑。

上海队秉持“友谊第一,比赛第二”的原则,但别人却极为不爽:怎么,你表现得有能力吗?看不起我们?你开玩笑说大家都是无能的吗?

善意不仅没有得到回报,还引起了公愤。连裁判都看不下去了。他觉得上海队“太嚣张了”,不给点颜色就做不到。

这很好。剩下的4场比赛,对手开始了各种非常规操作。球踢不出去,裁判也视而不见。上海队叫苦不迭。最终只取得3负1平的成绩。 ,该组被淘汰。

这样的王炸操作让人无语。确实,不寻死就不会死。谁该受责备?

三运会之后上海队的厄运还远没有结束,不过这个我们下次再说吧……

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.echangwan.com/html/tiyuwenda/9428.html